分类: 历史

2022-07-17

1942年5月,毛泽东同志发表《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》),明确了以人民为中心的文艺创作导向,成为党领导文艺工作的经典文献,对延安时期以及新中国成立后文艺的发展有着深入而持久的影响。为纪念《讲话》发表80周年,中国美术馆近期推出“延安深情——中国美术馆馆藏作品展”,呈现20世纪30年代至今的延安主题作品近百件。

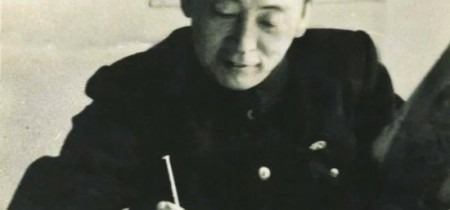

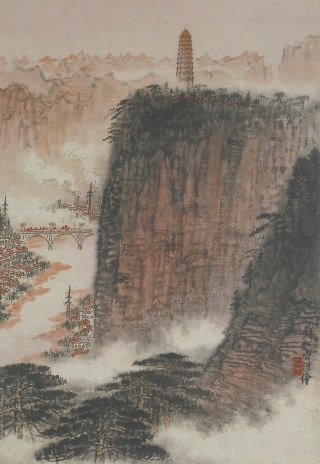

钱松喦《延安》(1963年)

胡一川《牛犋变工队》(1943年)

抗战时期,中共中央所在地延安是无数进步青年心怀向往、接踵而至的革命圣地。上世纪三四十年代,许多艺术青年满怀热情奔赴延安,在这里扎根生活、参加革命,同时进行了富有创造性的艺术实践。经典之作如表现抗战的《当敌人搜山的时候》(彦涵),表现解放区民主生活的《人民代表选举大会》(力群),表现文化生活的《三边的冬学》(王流秋),表现妇女解放的《离婚诉》(古元),表现延安人民生活的《到新市场去》(刘岘)等。这些作品呈现出不同于以往的崭新面貌,在内容上表现解放区军民的生活和战斗,对社会现实有着积极的关注和深刻的反映;在形式上吸收年画、剪纸等民间艺术的手法,具有鲜明的民族艺术风格。

抗日救亡是延安时期抗日根据地最重要的主题,很多美术工作者冒着生命危险深入前线和敌后,在严酷的战斗中坚持开展美术活动。彦涵作为鲁艺木刻工作团成员,曾在太行山经历了四年残酷的反扫荡斗争,他根据亲身经历创作的黑白木刻《当敌人搜山的时候》,展现了根据地军民同仇敌忾、抗击日寇的战斗场景。画面中,战壕里四位农民奋力托举着一位朝敌人射击的战士,左侧的持枪者正准备攀上战壕、加入战斗,下方递手榴弹的孩子镇定自若,毫不胆怯。作品通过直接刻画激烈的斗争场面,表现了战争的残酷和根据地军民并肩作战、打击敌人的决心和勇气。

胡一川是解放区最早探索油印套色木刻的版画家之一,其《牛犋变工队》创作于1943年,展现的是陕北农民以变工互助的方式协作生产的场景。画面中变工队的农民扶犁赶牛耕地,他昂首挺胸,脚步坚定,脸上洋溢着乐观自信的神情,显示出开拓新生活的决心。由于解放区物资匮乏,画材不易获得,因此,材料易寻、制作简便的木刻版画成为延安时期最主要的艺术形式。延安木刻创作的活跃受到了毛泽东同志的关注,他曾给版画家刘岘题词:“我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻,刘岘同志来边区时间不久,已有了许多作品,希望继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。”这一题词极大地鼓舞了包括刘岘在内的延安美术家们,激励他们不断创作出优秀作品。

新中国成立后,延安以其壮丽的自然风光、深厚的历史底蕴和不朽的革命精神吸引着一批又一批美术家慕名前往。他们瞻仰革命旧址,缅怀峥嵘岁月,用手中的画笔再现经典历史场景,成为新中国美术史上浓墨重彩的篇章。

钱松喦是新中国成立后赴延安采风、写生的众多艺术家中的一位。他曾认真研读过《讲话》文本,领悟到艺术创作与时代和人民的密切关系。1960年,钱松喦参加“江苏省国画工作团”,先后游历8省,饱览名山大川,拜谒革命圣地,亲身感受到人民群众建设家园的新气象。创作于1963年的《延安》是此次游历的重要成果。作品以纪念碑式的宝塔山寓意革命精神的永存,将自然风光、社会建设和革命精神巧妙地融合在画面中,表达了对革命圣地和新中国建设事业的热情礼赞。借助革命圣地题材的美术创作,这位传统笔墨功力深厚的画家为20世纪五六十年代的中国画改造打开了新局面。

靳尚谊在1960年、1976年先后两次前往延安体验生活,为创作革命历史题材油画搜集素材。创作于第二次赴延安采风的《陕北青年》,描绘了一个朝气蓬勃的年轻人,他头扎白羊肚手巾,脸颊红润,眼神坚定地望向前方,似在期待着什么。

延安精神是中国革命的灯塔,《讲话》是指引中国文艺前行的明灯。二者共同铸就了延安美术的精彩华章,也吸引后来的艺术家追随延安精神和《讲话》思想,继续创造属于中华民族的时代图像。

资讯来源:京报网

责任编辑:百合

声明:该文观点仅代表作者本人,如有侵权请联系作者删除,也可通过邮件或页面下方联系我们说明情况,内容由发布者注册发布,本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,任何单位、个人、组织不得利用平台发布任何不实信息,一切法律后果都由发布者自行承担。T[telephone]}

相关推荐

精彩图文

宁夏红寺堡区弘德村:黄河水甜在心头 好日子还在后头

习近平出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞

金砖国家领导人第十四次会晤举行 习近平主持会晤并发表重要讲话

花游综述:中国队获4金2铜连创历史 部分项目人才空白仍需解决

珍宝海鲜舫沉没引关注,有香港海事专家质疑拖船方式不合理

珠江流域北江预计将发生特大洪水,广东启动防汛Ⅰ级响应!直击多地救灾现场

新闻排行

相关推荐

精彩图文

宁夏红寺堡区弘德村:黄河水甜在心头 好日子还在后头

习近平出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞

金砖国家领导人第十四次会晤举行 习近平主持会晤并发表重要讲话

花游综述:中国队获4金2铜连创历史 部分项目人才空白仍需解决

珍宝海鲜舫沉没引关注,有香港海事专家质疑拖船方式不合理

珠江流域北江预计将发生特大洪水,广东启动防汛Ⅰ级响应!直击多地救灾现场

新闻排行